你是否幻想过世外桃源?你有没有期待过社会大同?当我们看到某些社会的不公、某些天灾人祸,总会有些感触,总想做点什么。相信很多人做公益都是本着一腔热血的,或许我也是吧。公益像是一颗种子,不知道什么时候被埋在了心底,直到有一天遇到了阳光、空气和水分,就疯狂生长。我在大学期间参加了很多公益活动,包括短期支教。大学毕业后又成为了一名长期支教老师,那么,毕业后的长期支教和大学期间的公益支教有什么不同呢?我觉得可以从三个角度进行对比。第一,从性质上来看,大学的公益支教是相对短暂的,属于一种兴趣爱好,是在做好自己本职事情后的一种延伸,具有附加的性质;但是对于支教老师来说,这除了是你的兴趣,更是你的职业和职责。如果说大学期间的公益像是一抹色彩,让你跳出只有黑白键的日常,那么支教则使得这抹色彩成为主旋律。

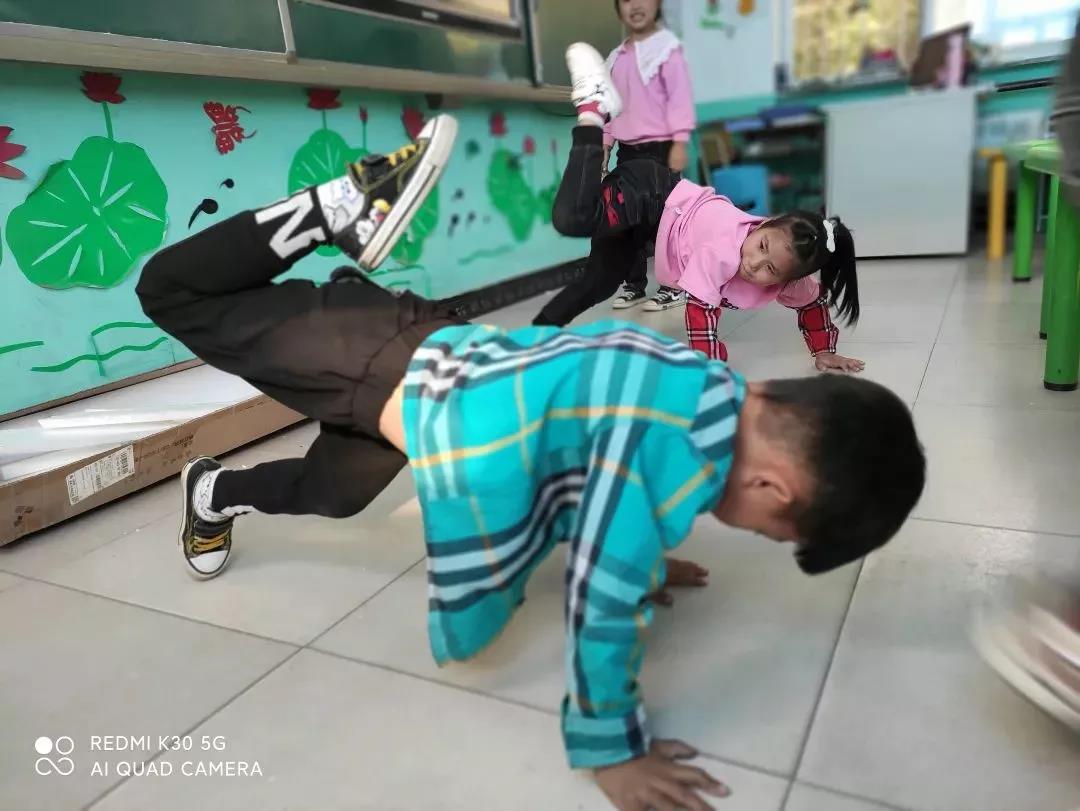

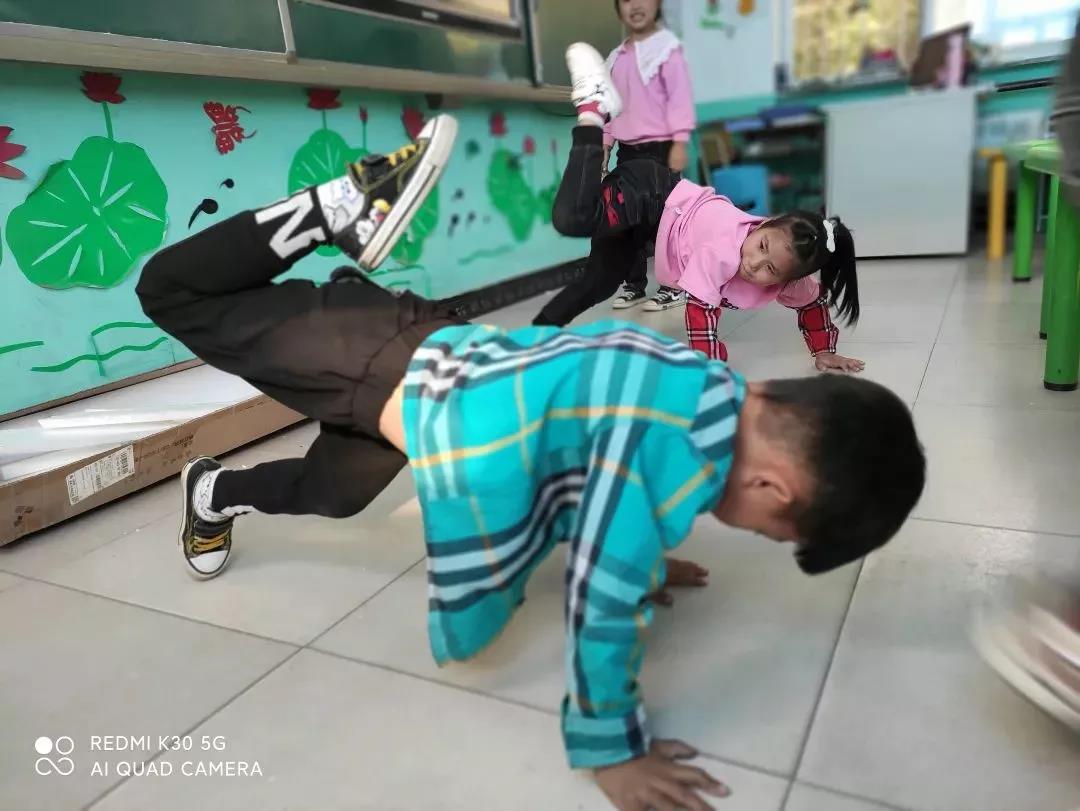

第二,从自身感受来说,看多了城市的钢筋水泥和车水马龙,就会向往田园牧歌,而大学短期的支教刚好满足了这个需求。那时的支教动力更多依靠的是激情和热血,所有的孩子在眼中都是单纯可爱的天使。而当了支教老师后才发现,这里可能不是想象中的田园生活,数十里的山路、无法冲水的旱厕、半天就脏掉的鞋子……天使也不过是我们对孩子理想化和诗意化的想象,他们也有破坏欲、占有欲和攻击性。比如在我生气时会经常忘了孩子的年龄,只有他们哭的时候,我才会意识到他们还是八九岁的孩子啊!所以此时不仅需要那份初心和热情,更需要责任和态度。

第三,在周围人眼中,大学的短期支教是一种磨砺,他们会支持甚至鼓励你去做这样的事;而当他们知道你选择两年支教的时候,态度会有很大不同。有些人觉得你很勇敢,做了他们想做而不敢做的事;有些人觉得你脑子不好使,放着城市的班不上,偏要去贫穷落后的偏远山区支教;甚至有一些人觉得你是为了别人眼中的伟大和自己的虚荣心做出的选择;只有很少人会一边为你担心一边支持着你的。

当知道我要支教两年时,很多人都问过原因,要说“情不知所起,一往而深”,可能过于矫情,但事实是我真的不知道!想做就做了,没想过为什么。如果一定要问原因,我可以给你一万个理由,但可能没有一个会是决定性的。也有人会问两年后我能得到什么,这个问题在我决定要支教的时候起就没在意过,我是个很容易满足的人,只要活在当下,乐在其中就好了,不会过多在意目的。

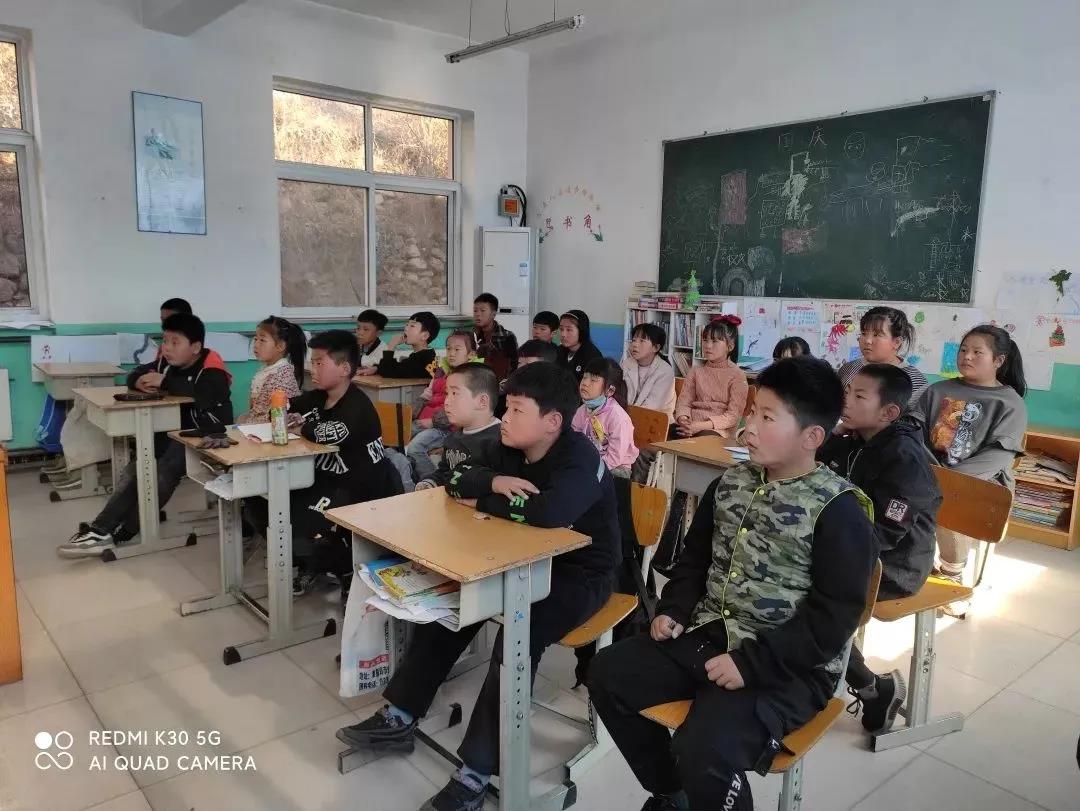

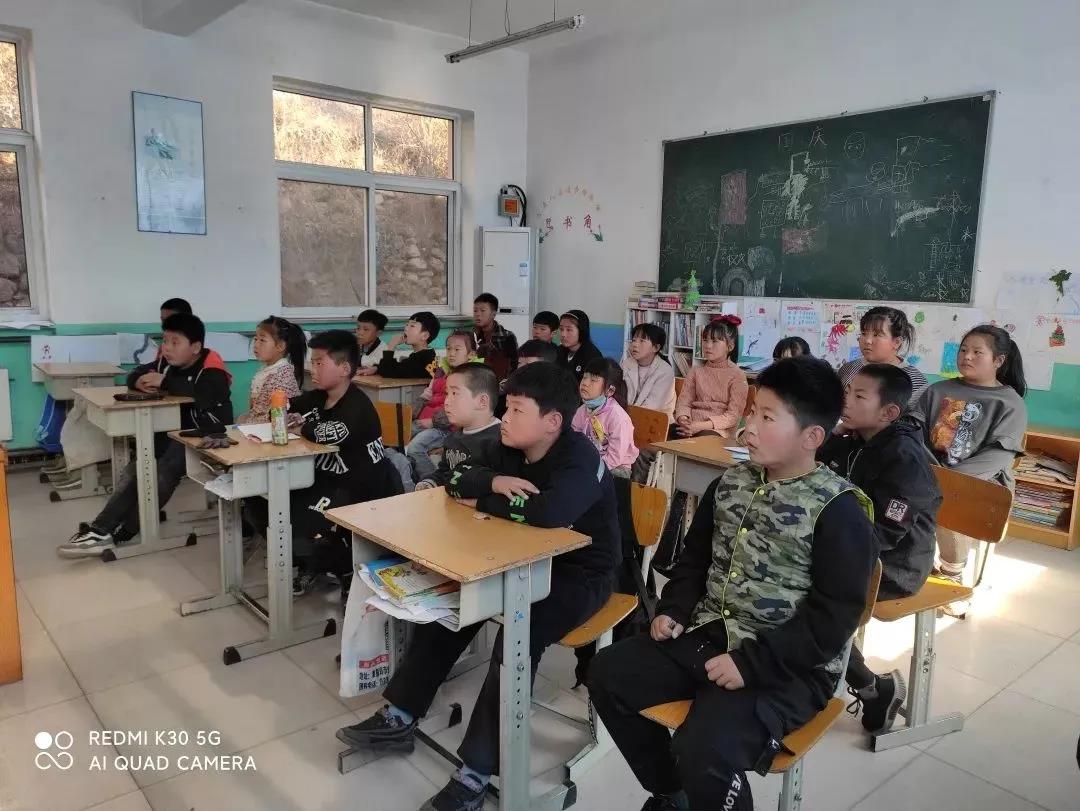

其实,无论是参加大学公益活动还是去做支教老师,都是一种生活方式的选择。少一些功利主义的追求,多一些不问缘由的坚持。决定了就不要在意别人的质疑,我很庆幸我的爸妈是一边为我担忧一边默默支持我的人。啊!都两个月了!刚开始的时候,妈妈总是会叮嘱我好好教,怕误人子弟,搞得我自己都快怀疑自我了。自己明明前一刻还是个孩子,现在转眼做了两个月的老师了。因为包班,起初有些累,慢慢适应了后,感受到了全科老师的快乐和充实,感觉时间过得好快快。啊?才两个月啊!两个月里,校长成了我们的大哥,经常给我们拿快递;主任成了我们的shou(方言,意思是叔),经常给我们带瓜果蔬菜;许老师是我们“四人帮”的头儿,“外交”场合跟紧就对了。我们与学生之间相互“嫌弃”、相互依赖,他们会一而再再而三地挑战我们的底线,也会扬起人畜无害的小脸,信誓旦旦地说会找回初见时的模样,找回你最初的幻想;他们会背着你不服气的打架,也会在你面前委屈地抹眼泪。我们的小窝越来越精致,从一无所有到“五脏俱全”,从吃速食食品到赶集买菜、洗澡刷锅,甚至还养了一只猫(前段时间半夜出走了)……两个月,这里有家一般的归属感。书画琴棋诗酒花,柴米油盐酱醋茶,这大概就是烟火遇上教育的美妙吧。两个月的实践也让我通过曾杖子小学这个典型缩影体察到了农村教育的现状。师资力量不足、学生基础知识薄弱、家庭教育缺失...这些乡村教育的通病都真实地展现在了我的眼前。首先是教育资源的匮乏,软件的不足、硬件的缺失。在我们校点,除了前面提到过的校长、主任和许老师之外,就只有我们三个支教老师了。校长管理三个校点,剩下的我们五个实行包班制——全科教学(现在有了艺术课远程教学)。我们刚来的时候,二三年级实行的是复式教学,后来拆分的时候因为教室数量有限,把三年级安置在了办公室的外间。除了粉笔、黑板和多媒体之外,其他的教学道具,比如科学课、计算机课、音乐和美术课需要接触的东西基本上都没有,就连图书都是不符合年龄的那种。

其次,农村学生的生源数量较少、知识储备参差不齐。整个曾杖子小学有三个校点,每个校点人数都很少,我们校点有22个学生(除去幼儿班,从一年级到四年级),家里有条件的一般都把孩子送到了镇上或县城。一个班有七个孩子,就会有七个学习层次,这不是玩笑。你能相信一个二年级的孩子还说不清话吗?你能相信一个四年级的学生还不会数10以内的数吗?但这就是现实。

最后,在留守儿童居多的乡村,家庭教育严重不足。众所周知,家庭教育直接影响了孩子的性格和学习态度。而在我们学校,学生家里有三四个兄弟姐妹是很普遍的现象,很多家长都外出打工,孩子跟着爷爷奶奶,老人年纪大了,在辅导孩子时心有余而力不足。更有甚者,认为教育是学校和老师的事情,家长撒手不管。虽然农村教育有很多的不足和缺陷,但是孩子们依然会每天早上笑着说Good morning,每天下午笑着说See you tomorrow !

“我不是很胖,有35公斤的希望。”(引自小说《35公斤的希望》)虽然孩子不是天使,有很多缺点,但是总会有一个闪光的地方吸引着你,带给你说不出的感动。

2016年8月28日,我踏进大学校门;2020年8月28日,我来到曾杖子小学。这大概就是缘分吧,到来的那天,我的微博记录着:现在的我,很喜欢这里。两个月过去了,期间并不都是欢笑,但我还是很快乐,在几乎一模一样的山路中,我能辨清岔路的去向。“我们最终都要远行,最终都要跟稚嫩的自己告别。也许路途有点艰辛,有点孤独,但熬过了痛苦,我们才能得以成长。”新学期意味着离别。三年级本就四个孩子,开学后便陆续转走,目前还有一个。新学期也意味着新生。学校刚刚换了新的面貌,学生们也终于穿上了校服,戴上了红领巾。看着孩子们稚嫩的脸庞洋溢着初夏般的笑容,越发觉得他们值得世间所有的美好。他们是淘气包,也是少年郎。种子会发芽,他们也在长大。

2020级志愿者教师

支教心语:着眼于生命个体,为自己负责,为他人负责。

支教学校:河北省青龙县曾杖子小学

资助方:伊顿(中国)投资有限公司