《幸福的方法》一书中说“完成一项令人愉悦的任务才是最好的休息。”先前我只是不理解,周六开完这次家长会才醍醐灌顶,是过程赋予了结果快乐和意义,就像一首歌一样令人身心愉悦。

说起这场家长会,我一开始其实是很被动的。学校要求期中后各班召开家长会,到月底了,莫名又多了一件压在班主任肩头的大事,班主任们怨天载道:“开了和不开,反正都一样。” “就是啊,两个小时能改变什么”我听了后没说话,心里紧跟着一阵苦笑。想起班上那些令人头疼的问题学生,一阵无力和紧张感朝我涌来。但这毕竟是我职业生涯中第一场家长会,去着手准备总比焦虑要强。

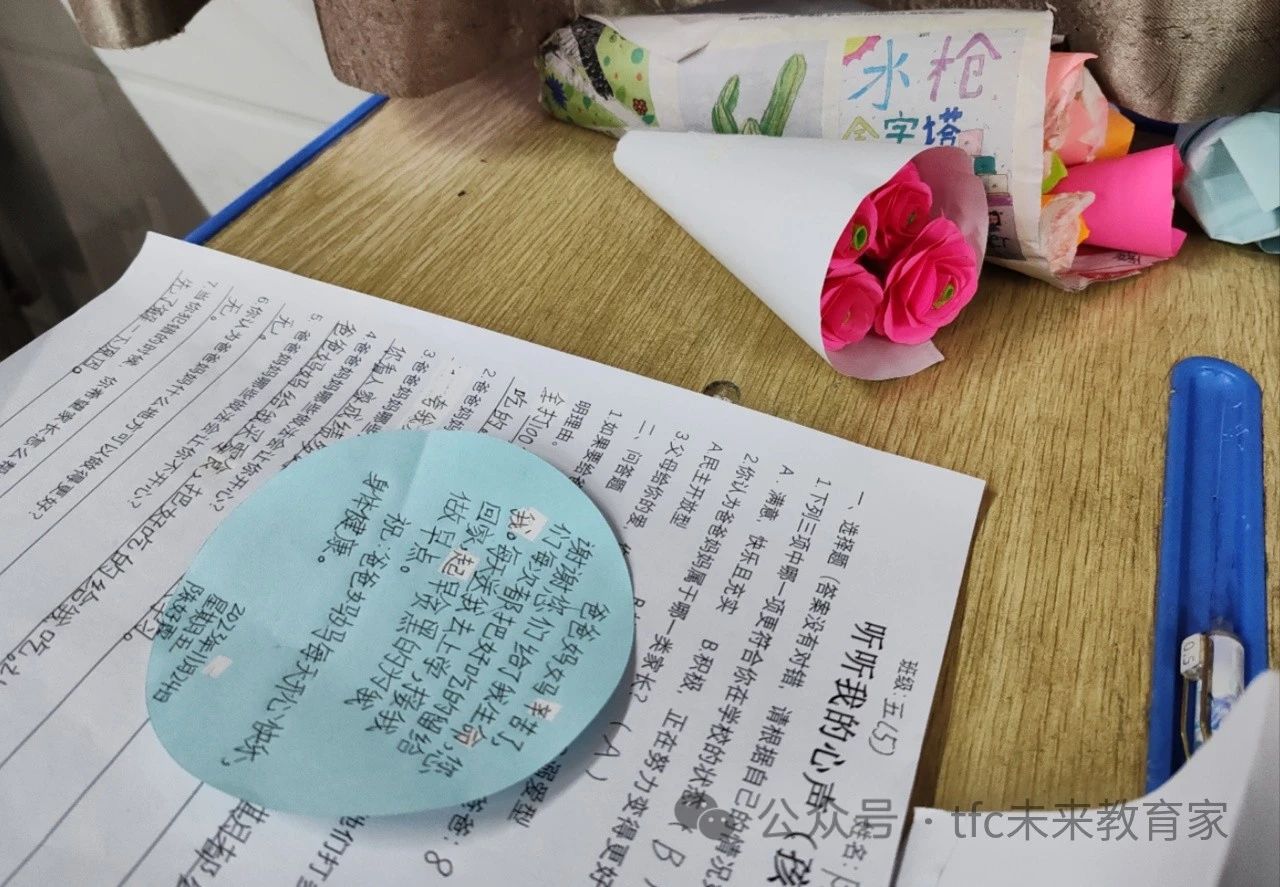

一开始,我把家长会当成任务,我要的就是个完成的结果。可孩子们的真诚却如道光,照耀着我的每一步,让我的敷衍无处可藏。 当我把“听听我心声”亲子问卷发下去时,还没发完,就听到有同学喊——“老师,刘子杰哭了。”顺着声音,我看见班上那个平常爱笑的男孩子趴在桌子上,头深深地埋进了臂膀里。这男生是我们班上的得力小助手,平常学习积极,人也特别阳光开朗。课后我问他原因,他低着头,不满地说妈妈只知道让他写作业,不写就拿荆条打他,让他跪搓衣板。在家说话让他闭嘴,不说话骂他是哑巴……眼里满是泪花。我沉默了很久,不知该说些什么,只能抱了抱人前笑脸盈盈,背后伤痕累累的他。 在这之前还觉得家长会是做无用功的我,看到了孩子们问卷上那些字字戳心的话,有了不一样的思考。一一翻开,五十五份问卷有五十五份烦恼。“为什么老是要拿我和别人家的孩子比,明明我已经做的够好的了” “我希望爸妈可以公平对待我和弟弟”“我给爸爸打100分,妈妈打0分,因为爸妈离婚了……”太多这样的声音萦绕在我耳边,不断在我脑海中冲击、回响。 原来我和他们已经认识了三个月,但对他们一无所知。原来看似茁壮的一棵树,你不走近它,是无法发现他树干上也有疙瘩。拿着孩子们的亲子问卷,沉甸甸的,有迷茫不解,有委屈,有埋怨有愤怒……这些真情实感忽然像是当头一棒,唤醒了我心里曾经坐在讲台下的自己。我当时是多么希望能有一个被父母看见、理解的机会,哪怕只有一次。

家长会虽名曰“家长会”,我却觉得应该叫“一切为了孩子”主题会。想让这个会变得有趣且有效,可不是一件容易的事情。有限的时间,家长会主旋律究竟应该为谁歌唱,应该唱些什么,我不得不开始认真地思索、考量。 我是这个学期新接手的这个班,家长大多是八零后,在外务工,主动来联络我的家长少之又少。聊的话题,一般都是关心一下自己孩子在学校的表现,或是来寻求老师的帮助和关照的, “希望自己的孩子被看见”是家长来学校与会的期盼。 于我而言,毕竟是新接手的班级,我与家长之间还是缺乏一个面对面增进了解的机会,自己的教育教学方式也希望能够得到家长们的信任和支持。 “信任与支持”是这场家长会的共同旋律,虽然我们各有所需,但要歌唱的主旋律却是一致的——我们都无比的渴求,能够步伐一致地陪伴孩子健康快乐地成长。 一首音乐能不能与听者的思想产生共鸣,层层递进的情感铺垫是很重要的。家长会上情感联结和氛围烘托需要精巧的设计,那我是如何在繁杂的教学任务中抽身,鼓动孩子们与我一起编织好进行曲的呢? (一) 前奏是铺垫 由于我们班上学生家庭情况参差不齐,我必须先要确定参会人员的基本情况:会不会识字写字,能不能听得懂普通话等。在前期“亲子问卷调查”中,我了解到班上有单亲家庭,也有父母亲无监护能力靠爷爷抚养长大的特殊情况,所以无论是书面还是口头表达,我会把参会人员统称为 “家长”,以便照顾到所有孩子的感受。 后面又考虑到有许多爷爷奶奶参会,出行和表达上面可能会需要帮助,特许部分孩子陪同读写困难的家长参会。同时在写感谢信的时候,我积极引导孩子们要扩大视域表达感恩之情,不要疏漏了身边待你如至亲的人。 我不知道是不是因为诸如此类的细节处理得较为完善,在没有任何强制要求的情况下,我们班的家长到会率是百分之百,并且全程几乎没有人玩手机开小差。虽是些细碎的小细节,但确实规避了很多突发情况,也为自己增加了几分从容应对的底气。 (二)高潮得人心 当班主任以来,我一直践行着“有福同享,有难同当”的理念。为此我提前一周就开始启发并收集孩子们的心声和想法 “你们想要举行一场什么样的家长会?” “那为了达成这个效果,我们需要提前准备些什么呢?”这话匣子一打开,一听说家长会的内容他们也可以来做决策的时候,孩子们眼里都闪着光。有提议做贺卡的,还有说要写封信的,送花的,家长会的蓝图一下子就开始变得具象起来。 既要和孩子们打配合,又要让家长感觉到自己孩子在学校是“被看见”的。我跟家长们说家长会虽然只有两个小时,准备的内容却花费了一周的时间。孩子们也纷纷在姓名牌后写上了“认真听讲”, “不要看手机”类的提示语。会前,我将拍摄孩子们的日常做成了暖场视频,视频的感染力让在座的家长都乐开了花。 家长们到学校最期待看到的是自己的孩子,而视频不仅是孩子们幸福成长的一面镜子,更是老师重视与用心的表现。在进入正式的话题前,我巧妙的运用“夸一夸”的方式来聊天,聊孩子们每一个品质背后的故事,夸家长聊天截屏里对孩子的关爱,谈孩子们在作文里对老师的评价。 接纳的前提是理解,会前我邀请孩子们说说自己的烦恼,或许这些话孩子们都曾经向家长表达过:偏心、被粗暴对待、被拿来比较的委屈……。当不同的家长在家长会上听见了孩子们大同小异的真心话时,我看见了他们眼中的若有所思,还有些家长湿润了眼眶。 先站在父母的角度,肯定“望子成龙”的爱之深,再切换孩子的视角来看问题,给家长提供一些恰当的方法。这样能够直观地让家长感受到,老师是和他站在一起解决问题的,而不是指责。一首歌的高潮要深入人心,一定要唱到听众的心坎里去。 (三)尾奏留余韵 我在一周之始就布置了一个惊喜任务,让孩子们每个人悄悄地做一朵花给家长,而他们对于这件事情的用心程度倒是给了我一个惊喜。孩子们一下课就围在一起钻研做花,手拙的男孩子们也毫不介意的扎堆在女同胞的队伍中,他们脸上专注的神态是如此一致。我就这样看着他们手中,一朵简简单单的花“蜕变”成一束花,形状各有千秋。每个孩子都视若珍宝一样,更有甚者,做完了不满意还要重做。 其他班的老师路过见了,都要忍不住赞叹一句,太有心了。我都是调侃一笑:“孩子们很厉害,我都没有他们这么有心。”后面基本上都是他们来催着问我——“老师什么时候开家长会啊,感谢信啥时候写?老师我们要不要提前布置教室,老师……” 进行曲谱写到这里,主编人的位置已经在无形中发生了转变。孩子们付出就会有期待,而期待推动着他们行动,我和孩子们同为家长会的耕耘者。家长会后,好几个家长特意留下来和我说“李老师,你讲的真的太好了!” “你太用心了!” “感觉你的教育方法很潮流,以后还想和你聊聊。”旁边的家长疯狂点头赞同。那一瞬,我忽然发觉,原来过程用了心,好的结果是自然而然的事情。 家长会开始前,这三个字对我而言实在是太苦。直到过程中的迷茫和焦虑打造成了工匠精神,直到我看见了台下家长投来欣赏与感动的目光,直到它变成了小红书上的一份经验帖子,看见我的这首“歌”在辽宁、甘肃、广东、内蒙古、浙江等某个学校里遍地开满了花,我才明白把一件小事做到自己的极致到底有多甜。